家属集中营

相信像我这样,被关过家眷集中营的人其实不多,但这也是我这一辈子中难忘的一个阅历。

我原来是马来西亚华侨,一九五○年,我父亲是麻坡「永复兴公司」在芭莪镇(Pagoh)橡胶园里两百多位工人的负责人。由于涉嫌赞助马共,在当年「紧迫法令」下,两百多人连父亲,一块儿于一九五○年六月某一个夜晚全体被武装戎行抓捕;在麻坡警察局关押审判一段时间后,转送到了新山拘留集中营(Detention Camp of Johore Bahru),直至一九五二年被驱赶出境。

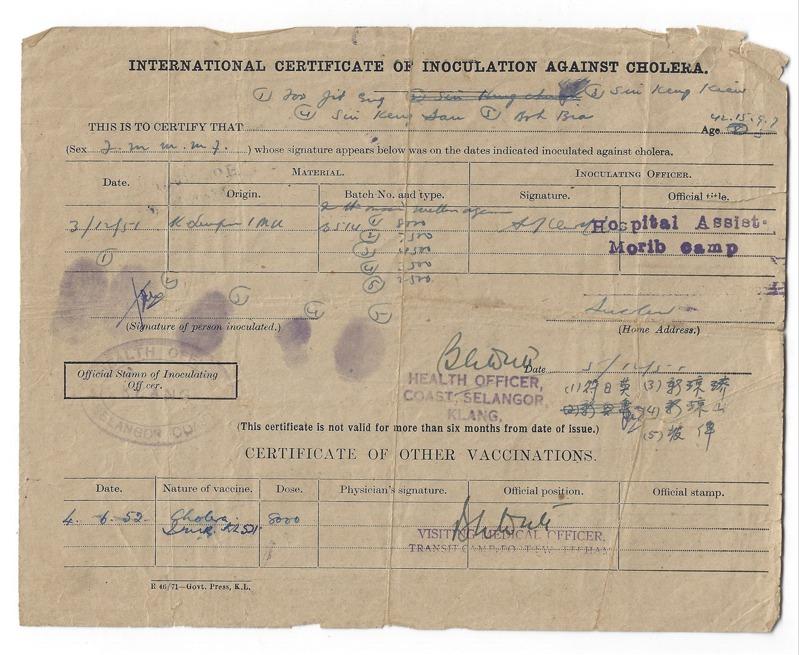

父亲一案牵联全家,我家三兄弟人,连mm以及母亲共五人,在父亲被驱赶前的一九五一年,被麻坡福利部领导人郑振旺先生用罗里车(lori)即运货卡车,从麻坡送到雪兰莪巴生(Selangor Port Klang)左近的毛立(Morib town)家眷集中营关押。直至一九五二年七、八月后,在巴生港口与被驱赶人员汇合一块儿,乘轮船回中国广州口岸。

集中营管理很严,四处有围墙以及铁丝网,只有一个大门出入,有荷枪实弹的武装守门以及定时巡逻。无非,每一天有人给咱们送伙食,早饭送咖啡乌(有糖没奶的咖啡)以及罗迪(loti,即长条方面包),中午餐有时很可口,有咖喱鸡肉等,晚餐也差不多;每一个家庭派一个代表按时去排队领取。

家眷集中营的孩子,每一天下昼可以到海边玩、游泳、挖蛤蜊以及捡拾各种很漂亮的贝壳。我敢到海里去游泳,提高泳术,也是在那段期间训练出来的;还有,我流利的英语会话,也是由于曾经在家眷集中营而获益匪浅。

那左近有一间尼姑庵,每一天良多剃光头的尼姑,往往在下昼成群结队来到海滩晒太阳、游泳以及嬉戏;她们有导师率领,碰到咱们同在沙滩上时,她们会主动同咱们孩子们打招呼,交谈做朋友,打成一片。她们与咱们讲故事,一块儿挖蛤蜊、拾贝壳、打水战嬉戏。固然,家眷集中营也有良多同龄的小朋友,咱们也是一群群,咱们有时在沙滩上垒起石头,用火柴点火,把蛤蜊、虾或者螃蟹烧烤来吃。

毛立的海边真美,蓝色的海水,又长又宽的沙滩无边无际,岸边的高大松树被海风一吹,大有「万里松涛」之声势,以及海浪拍岸的鸣响交织在一块儿,简直是大自然的奏鸣曲。那几个月的海边糊口,让我深深地爱上了毛立的海滩。

家眷集中营的人员来自四面八方,华人都住在一块儿,固然都是主妇以及未成年的孩子,也有印度以及印尼人,她们住在此外的房子,房子都是大通房,厕所以及洗澡处所分开。没有成年男人,管理起来容易。无非,妇孺住一块儿接触多了,常常也有磨擦,会产生纠纷、吵架,乃至打架。有一次几个年青主妇不知为什么打起架来,哄动了整个集中营。

集中营对于咱们仍是很优待的,每月都让咱们到左近的一个Banting镇上购买东西;我母亲给我买衣服,在我被释放回麻坡时,母亲还买了一个轻便的蓝色旅行袋给我。

那时五○年代,塑料刚刚发明出产,质量不不乱,热天气常常能融掉塑料,我那个旅行袋回到麻坡就坏了;此外一条中间有红线、透明的塑料日本腰带,也是没用几回就坏了。这些小事都是当年的回想。

当年我能留下来,进程也很弯曲。期近将下船被驱赶的危在旦夕发之际,英国当局批准留下的文档抵达,我才免被驱赶。由于我是麻坡英校四年级学生,早就与父母分开,不住在一块儿。在关押期间,学校老师以及亲友纷纭求情,在多方协助之下,终于患上到政府有关当局批准留下来,我的人生旅程也就从那时开始走上完整不同的路。